Gustav Klimt

Peintre symboliste autrichien

Biographie

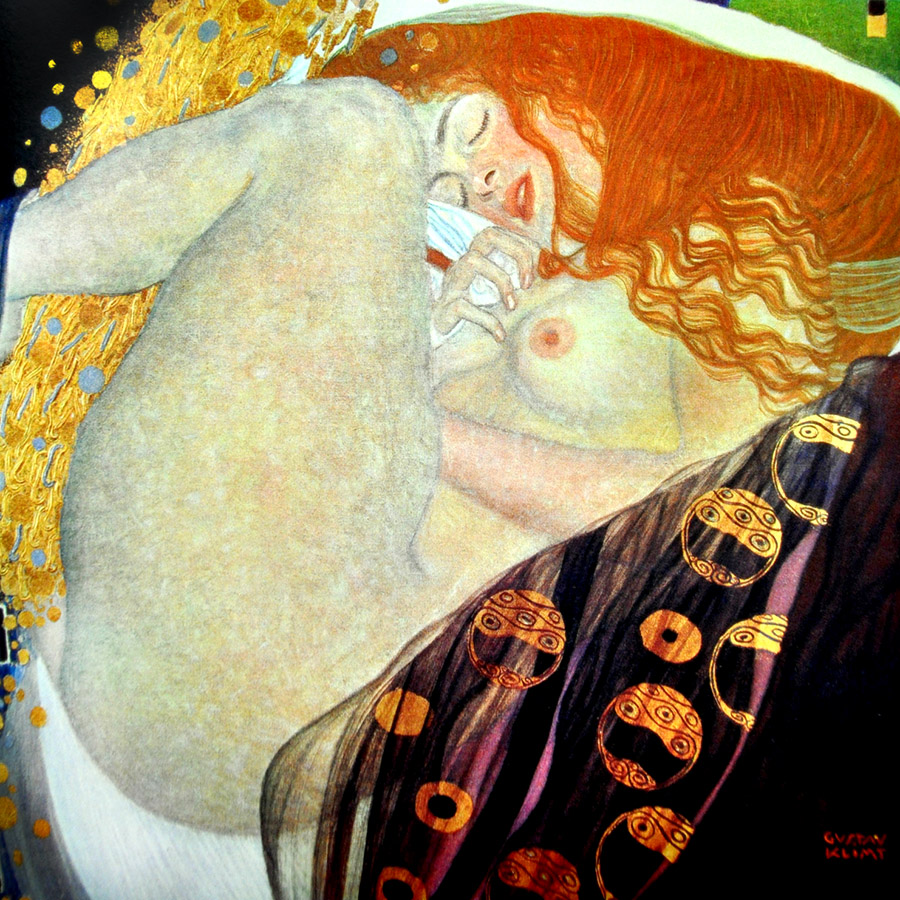

Danaë (1907), collection privée à Vienne.

Les années 1902-1903 constituent un tournant dans l'œuvre de Klimt, et une période d'intense créativité. Il entame la réalisation du Cycle d'or (ou « période dorée »), avec les Serpents d'eau, le Portrait d'Adele Bloch-Bauer et Danaé.

Le Baiser et fin de la Sécession

Le Baiser, qui est le tableau le plus représentatif du génie de Gustav Klimt et qu'il peint en 1906, sera reproduit dans le thème de L'Accomplissement pour la fresque d'Adolphe Stoclet. À partir de 1905, devant les désaccords avec...

Fin de carrière : décorateur « fin de siècle »

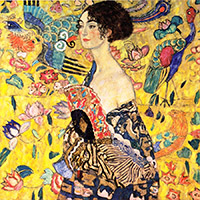

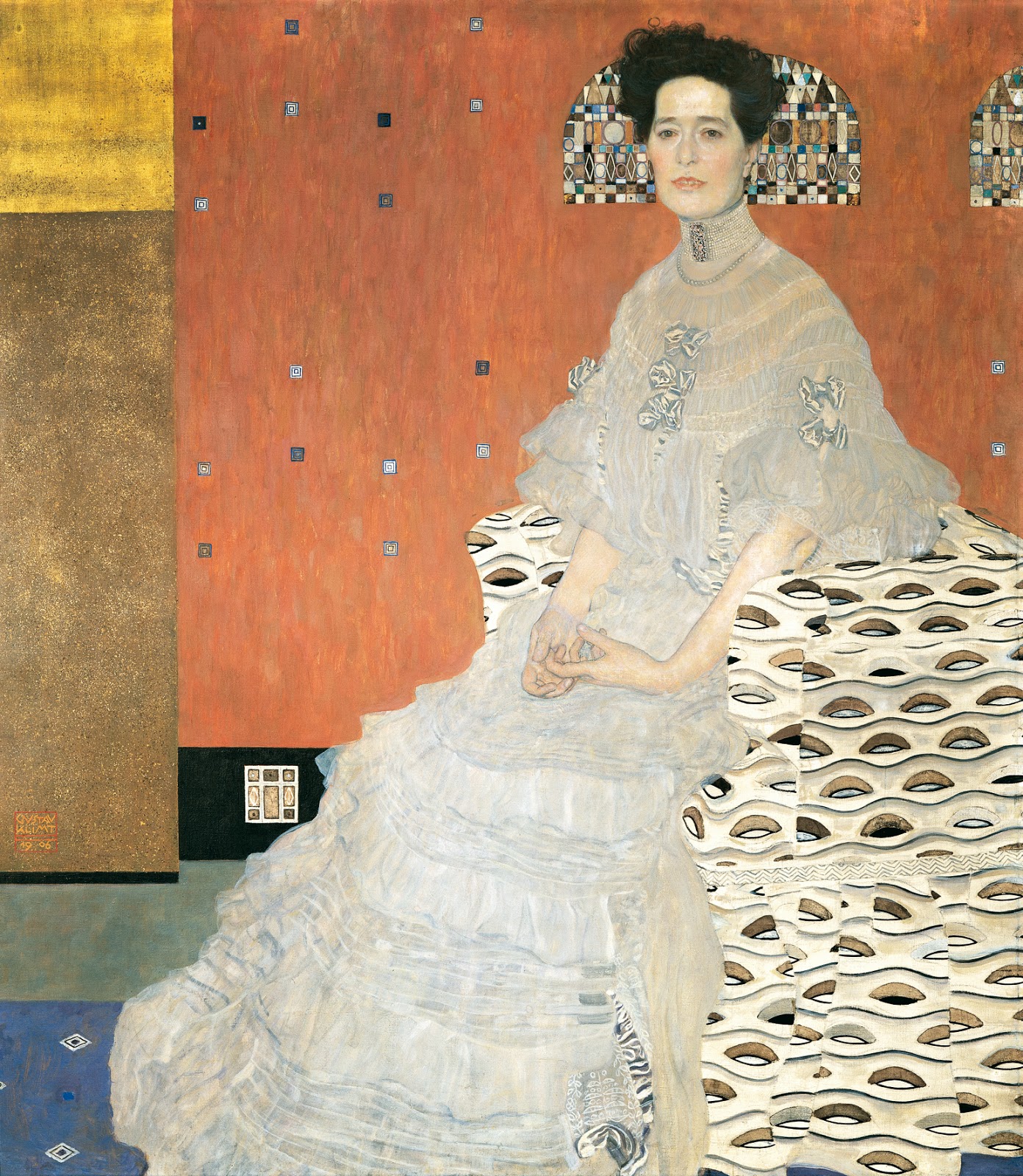

Gustav Klimt s'intéresse davantage à la peinture intimiste et aux portraits. Il réalise des portraits de femmes de grandes dimensions, avec des compositions richement décorées, pour flatter une clientèle riche et bourgeoise qui lui fait...

Gustav Klimt, né le 14 juillet 1862 à Baumgarten près de Vienne, mort le 6 février 1918 à Vienne, est un peintre symboliste autrichien, et l'un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau et de la Sécession de Vienne. Peintre de compositions à personnages, sujets allégoriques, figures, nus, portraits, paysages, dessinateur, décorateur, peintre de cartons de tapisseries, cartons de mosaïques, céramiste, lithographe.

Jeunesse et début de parcours

Deuxième enfant d'une famille de sept, Gustav Klimt est né à Baumgarten, le 14 juillet 1862, à côté de Vienne. Fils d'Ernst Klimt, orfèvre ciseleur de métaux précieux, et d'Anne Finster, il suit les cours de l'École des arts et métiers de Vienne (de), de 1876 à 1883, où il est l'élève de Ferdinand Laufberger (de) et de Julius Victor Berger (de)1. En 1877, son frère cadet Ernst le rejoint. Ensemble, ils dessinent des portraits d'après photographies qu'ils vendent six gulden pièce.

En 1879, il débute comme décorateur dans l'équipe de Hans Makart à qui il rêvera de ressembler pendant un temps, en participant à l'organisation du Festzug (noces d'argent du couple impérial). La même année, Gustav, Ernst et leur ami Franz Matsch (de) décorent la cour intérieure du Kunsthistorisches Museum1. En 1880, Gustav Klimt adhère au Künstlerhaus (la Compagnie des artistes), intermédiaire influent entre les artistes et leur public, qui se chargeait de les aider.

L'événement le plus important dans ces années est l'achèvement de la décoration des pendentifs du grand escalier du Kunsthistorisches Museum, qu'il mène à bien malgré le décès du maître d'œuvre de ce travail, conduit par le maître Hans Mackart, lequel travail consolide encore sa réputation. Cette même année, le trio enchaîne les commandes : quatre allégories pour le plafond du Palais Sturany (de) à Vienne, plafond de l'établissement thermal de Karlsbad.

En 1883, il crée un atelier et travaille avec son frère Ernst Klimt, qui est orfèvre ciseleur, et Franz Matsch (en). Il réalise en particulier de nombreuses fresques, allégories et emblèmes dans un style néo-classique académique ; la précision de ses portraits est renommée. Il se voit confier la décoration de murs et plafonds de villas mais aussi de théâtres et édifices publics. En 1885, il décore la Villa Hermès, dans le Lainzer Tiergarten, d'après les dessins de Hans Makart, le théâtre de Carlsbad en 1886, les plafonds du théâtre de Fiume en 1893. Entre 1886 et 1888, il peint l'escalier du Burgtheater à Vienne et le style de Klimt commence à se différencier de celui de son frère et Matsch, et à s'éloigner de l'académisme. Désormais chacun travaille pour son compte1.

Les qualités artistiques de Klimt sont reconnues officiellement et il reçoit, en 1888, la Croix d'or du mérite artistique des mains de l'empereur François-Joseph. En 1890, il réalise la décoration du grand escalier du Kunsthistorisches Museum et reçoit le prix de l'empereur (400 gulden) pour l’œuvre représentant La Salle de l'ancien Burgtheater, Vienne. Ainsi, jusqu'en 1890, Gustav Klimt a un début de carrière fait d'une solide réputation de peintre décorateur répondant à des demandes officielles de peintures architecturales, mais sans réelle originalité. Par la suite, son art devient moderne et plus original.

Il s'exprime totalement et librement, comme l'indiquent les inscriptions sur le tableau Nuda Veritas : « Si l’on ne peut par ses actions et son art plaire à tous, il faut choisir de plaire au petit nombre. Plaire à beaucoup n’est pas une solution. »

En 1892, son père meurt d'apoplexie — comme il mourra lui-même — ; son frère Ernst meurt également la même année, ce qui provoque la dissolution de la Compagnie.

Années 1890 : rencontre d'Emilie Flöge et rupture avec le « style académique »

Dès ses premières commandes personnelles (les pendentifs du grand escalier du Kunsthistorisches Museum), il se dégage des modèles académiques, inspiré par les estampes japonaises et le symbolisme.Il prend pour compagne Emilie Flöge, qui tient une maison de couture, et se rapproche en ces débuts des années 1890 des écrivains Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal et Hermann Bahr tout en s'intéressant au symbolisme et à l'impressionnisme français. En 1895, lors d'une exposition à Vienne, il découvre les œuvres de Max Liebermann, de Félicien Rops, mais aussi de Julius Klinger, Arnold Böcklin et Rodin.

En 1892, à la mort de son frère, il doit assurer la sécurité financière de sa famille. Il amorce sa rupture avec l'académisme. Par ailleurs, en 1893 le ministre de la Culture refuse sa nomination à la chaire de peinture d'histoire des Beaux-Arts.En 1894, il est chargé avec Matsch de la décoration de l'aula magna de l'Université. L'année suivante, Klimt reçoit à Anvers le grand prix pour la décoration de l'auditorium du théâtre du château Esterházy à Totis (Hongrie)1.

Avec plusieurs de ses amis, dont Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Carl Moll, Josef Hoffmann, Max Kurzweil, Josef Engelhart (de) et Ernst Stöhr, il crée le 3 avril 1897 le groupe des sécessionnistes qui fonde en janvier 1898 une revue d'art intitulée Ver sacrum (« Printemps sacré »)1. Le groupe ambitionne de construire un édifice consacré aux arts. Klimt participe la même année à la fondation de l'Union des artistes figuratifs, appelée la Sécession viennoise avec dix neuf artistes du Künstlerhaus. Cette séparation marque le désir de nouveauté de Klimt et d'une multitude d'autres artistes face à « l'inflexible résistance au changement » de l'académisme viennois, responsable d'un véritable « obscurantisme » artistique. De son côté, le Künstlerhaus ne met pas réellement en place une transmission entre les artistes étrangers innovants et leurs confrères autrichiens.

Il devient président de cette association, dont l'objectif est de réformer la vie artistique de l'époque et de réaliser des œuvres d'art qui élèvent « l'art autrichien à une reconnaissance internationale à laquelle il aspire ». Il s'agit aussi de combler le fossé entre les arts dit mineurs, de rapprocher les objets utilitaires et les objets d'art — our créer une œuvre d'art totale, selon une citation de Wagner —, de transformer le monde au moyen des arts. Les arts doivent éveiller les consciences et s'éloigner de toute compromission avec l'art et l'académisme établis.

Cette fondation est en quelque sorte la réponse au mouvement Art nouveau en France et au Jugendstil qui se développe en Allemagne. La revue Ver sacrum devient le moyen d'expression de la Sécession, et le porte-parole de cette volonté de changer le monde. Josef Maria Olbrich parvient à réaliser l'édifice dédié aux arts souhaité par Klimt, le palais de la Sécession, qui donne aux jeunes artistes figuratifs un lieu permanent d'exposition pour leurs œuvres, et cristallise comme une sorte de manifeste les idées du groupe : « À chaque époque son art, à tout art sa liberté. »

À partir de 1897, Klimt commence à passer ses étés avec Emilie Flöge dans le Kammer et la région de l'Attersee, où il peint ses premiers paysages. En 1898, il crée une affiche pour la première exposition de la Sécession

1900-1907 :

La Philosophie, La Médecine

et La Jurisprudence

La Philosophie

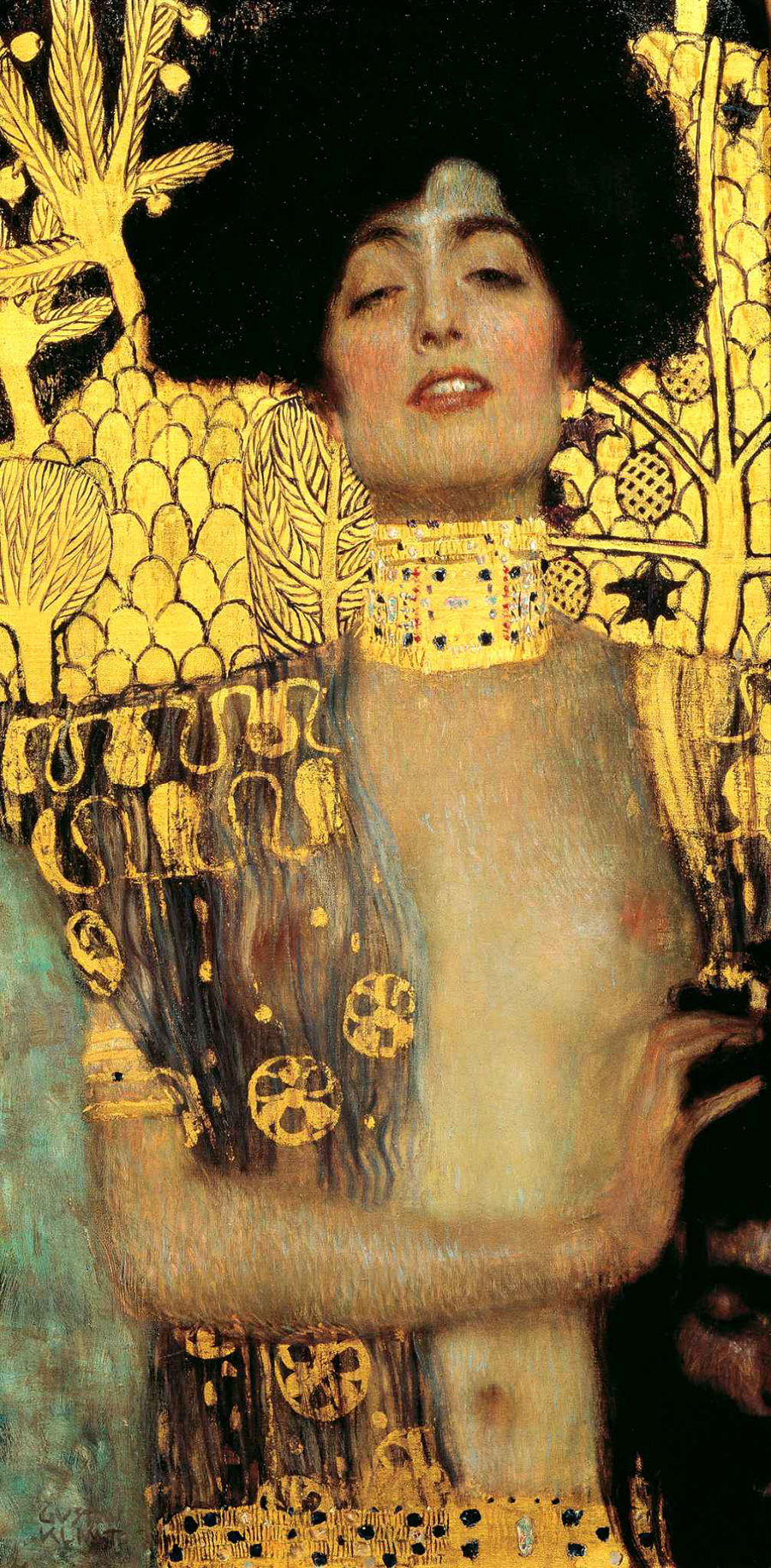

Au cours de l'année 1900, lors de la septième exposition de la Sécession, Klimt présente sa toile intitulée La Philosophie, qui est la première des trois toiles préparatoires, avec La Médecine et La Jurisprudence, qui lui avaient été commandées en 1886 pour illustrer les voûtes du plafond de l'aula magna, le hall d'accueil de l'université de Vienne. Il choisit de représenter la philosophie sous la forme d'une sphinge aux contours flous, la tête perdue dans les étoiles, tandis qu'autour d'elle se déroulent tous les cycles de la vie, de la naissance à la vieillesse, en passant par les étreintes de l'amour. À gauche, à l'avant-plan, la connaissance revêt les traits d'une femme fatale fixant de ses yeux froids et sombres le spectateur.

Cette toile fait l'objet d'une critique sévère des autorités universitaires, qui s'attendaient à une représentation classique du sujet, et qui considèrent alors cette allégorie comme une provocation au libertinage et une atteinte aux bonnes mœurs. La critique violente de la presse accuse Klimt d'outrager l'enseignement et de vouloir pervertir la jeunesse. On lui reproche ses peintures trop érotiques, et on s'interroge sur sa santé mentale et sur ses crises de dépression. « Il est trapu, écrit-on, un peu lourd, athlétique… pour allonger son visage sans doute, il porte ses cheveux en arrière et rejetés très haut au-dessus des tempes. C'est le seul signe qui pourrait penser que cet homme est un artiste. »

Critiquée par 87 professeurs de l'université qui la refusent lorsqu'ils la découvrent à l'exposition de la Sécession, La Philosophie reçoit une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris1.

La Médecine et La Jurisprudence

Les compositions qui suivent, La Médecine et La Jurisprudence déchaînent et amplifient les critiques.L'exposition de la Sécession de 1901 voit un nouveau scandale, et cette fois, ce sont les députés qui interpellent le ministre de l'Éducation à propos de La Médecine1. Celle-ci est représentée par une femme qui offre son corps, au côté des représentations de la souffrance et de la mort. La jurisprudence, quant à elle, est représentée par un criminel en proie à ses instincts, tandis que la Justice reste figée et impassible enchâssée dans une mosaïque d'inspiration byzantine. Klimt doit renoncer à voir ses peintures décorer l'aula magna, sans pourtant renoncer à son invention esthétique.

La frise Beethoven

La frise Beethoven est présentée pour la première fois par Klimt en 1902 : lors de la quatorzième exposition de la Sécession, consacrée à la musique de Beethoven, Klimt expose une fresque murale de 34,14 m de long sur 2,15 m de haut en sept panneaux2, représentant la Neuvième Symphonie, destinée à illustrer un décor pour l'architecte Josef Hoffmann, chargé de réaliser un monument en mémoire du musicien. Cette œuvre est approuvée par Gustav Mahler lui-même : pour lui, elle représente l'aspiration au bonheur de l'humanité souffrante, qui cherche son apaisement dans les arts. Dans son esprit, Klimt réalise une œuvre d'art totale, en réunissant la peinture avec la musique et l'architecture (de par l'utilisation de l'espace, les trois murs, la frise en hauteur, et le bâtiment de la Sécession). Cette œuvre fait de nouveau l'objet de critiques violentes au nom de la morale. Mais elle est appréciée par Auguste Rodin qu'il rencontre en 1902.La frise est acquise en 1907 par Carl Reininghausstraße (de) puis, en 1915, par la famille de l'industriel juif August Lederer (de). Après sa spoliation par les nazis, l'État autrichien la restitue aux Lederer, assortissant cette restitution d'une interdiction d'exportation, puis finalement l'achète en 1972, après de longues négociations, pour 15 millions de schillings (près d'un million d'euros). La frise est exposée dans le palais de la Sécession depuis 19863. Une reconstitution fidèle fut présentée en 2015, à Paris, lors de l'exposition « Au temps de Klimt. La Sécession à Vienne », à la Pinacothèque de Paris.

Cycle d'or de Klimt

Les années 1902-1903 constituent un tournant dans l'œuvre de Klimt, et une période d'intense créativité. Il entame la réalisation du Cycle d'or (ou « période dorée »), avec les Serpents d'eau, le Portrait d'Adele Bloch-Bauer et Danaé. En 1903, Klimt visite Venise, Ravenne et Florence. Les panneaux pour l'aula magna sont placés à l'Österreichische Galerie, Klimt proteste et rachètera les panneaux au ministère en 1905. En 1903 a également lieu la rétrospective Klimt au palais de la Sécession1. En 1904, le banquier belge Adolphe Stoclet lui commande la réalisation des mosaïques murales de la salle à manger d'un luxueux palais qu'il construit à Bruxelles sur les plans de l'architecte Josef Hoffmann. Klimt dessine les cartons qu'exécutera la Wiener Werkstätte. La richesse décorative de Klimt éclate dans L'Attente et dans L'Accomplissement, qu'il réalise pour Adolphe Stoclet.

Retour en haut de page